2013年02月25日

シリーズ第4回 ポンプの省エネ(2)

今回は前回のテーマで取り上げたインバーターの導入にあたっての“落とし穴”となる注意点を中心にお話を進めます。

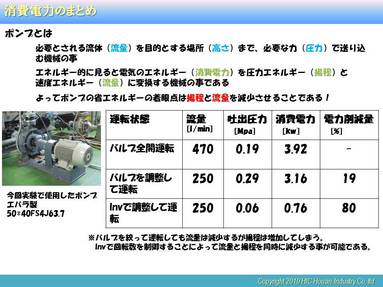

まずは、前回のおさらいを表にまとめました。

“必要な時に必要な量だけ”の観点からポンプにおいて流量調整をバルブで行う事は、省エネの基本となりますが、効果を出そうとするなら、INVで回転数制御を行い調整した方がはるかにエネルギーを有効的に利用する事ができます。

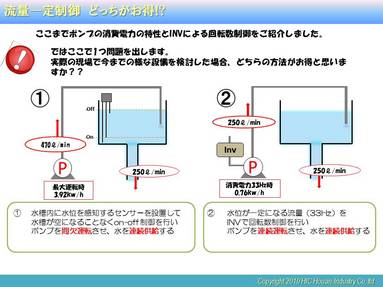

ここで前回取り扱った設備事例(http://www.hic-news.com/blog/#news43)の状況を以下の様に変更したいと思います。

事例の送水設備でポンプ能力は450L/minありますが設備要求が250L/minしか必要としませんでした。

バルブによる流量調整では省エネ効果が出ませんので、INVを設置して回転数制御をすることによって80%の省エネ効果を得ることが出来ました。(※上のまとめ表をご確認ください)

それから数年後・・・

INVを利用して省エネ実現させ、その後製造現場からトラブルの報告もなかったので問題なく(省エネ)運転し続けていると思っていました。確認してみたところ・・・・・!!

流量は前回同様250L/minで同じです。しかし消費電力は測定してみると0.76kwであったはずが2.16kwと増加していました。

いったい何があったのでしょうか?

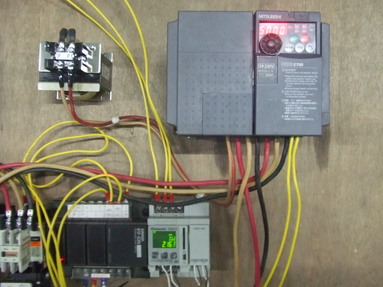

上の写真を見て確かに消費電力が増えています。何が原因かお気づきですか?

写真右上のインバーターの表示に注目してください。実はインバーター導入時は周波数を33Hzに設定したはずなのに現在では50Hzに変更されています。

とりあえず、前回同様の周波数に設定し直してみると消費電力は減少しますが流量は160L/minとなり、水槽の水位が減少してしまい設備としては使用できなくなります。

これは一体どういう事でしょう?

答えは聞けば簡単ですが・・・・・ストレーナーの詰まりです。

一般的にポンプ吐出側にはストレーナーを設置します。もちろん定期的に清掃をしないと水が徐々に低下していき最後には全く流れなくなってしまいます。その様な経験はありませんか?

設備の設定、仕様変更の共有がされておらず、本来は順調に稼働していた設備が経年劣化に伴い能力に変化が生じ、今回の場合のようにストレーナーを清掃するのではなくインバーターの設定数値を誰かが変更して元に戻してしまったのです。(前回メルマガよりINVの周波数は簡単に設定変更できます。)

今回は写真のようにわざとストレーナーを詰まらせていますが、これを清掃して最初の状態に戻してやれば流量も消費電力も元のような状態に戻ります。

やはり機器のメンテナンスは非常に大切ですね。またこの時の判断の1つになるのがやはりポンプの吐出側の圧力となります。

前回紹介させて頂きましたが今回もこのストレーナーが詰まった状態で、締切圧力を測定してみます。

すると、0.32MPaでした。よってポンプとしての能力低下は無いと判断します。

よってポンプ本体の能力が低下していないのに流量が減少してしまう理由を考えればポンプから先の配管系統でトラブルを生じているという事になります。

一般的にストレーナーは流体中の大きなゴミを除去する器具ですので当然のことながら、何もメンテナンスしていなければ一番詰まりやすい器具となります。

もう1つ重要なことがあります。

とりあえずストレーナーをきれいな状態に戻して1度バルブ全開で運転してみましょう(もちろん流量が多いので水槽から水は溢れますが)。

インバーター設置前のポンプの消費電力は3.92kwでした。しかしながら、バルブ全開のまま省エネ効果の出るインバーターを設置して運転してみるとどうでしょうか。結果消費電力は4.05kwとなり、インバーター設置前より3.3%も消費電力上昇していることが分かります。

そうです、これがインバーター設置の落とし穴です。

簡単に説明しますと、インバーターはその制御の中で交流電源を直流に変換して、それをまた交流に戻すことによって周波数を変化させています。この時に若干ではありますが、損失が生じます。この時の損失は熱に変換されます。(これをインバーター効率といい、通常は3%程入力に対してロスが生じます)

つまり、同じ全開運転をした場合、設置前のいわゆる商用運転と設置後の60hzの運転では一見同じような運転ではありますが、この損失によって消費電力はインバーターを設置した場合の方が大きいことが分かります。

弊社では、回転体(ポンプやファン)の省エネ手法は基本的にはインバーターを設置することによってほとんど効果を得られるとご提案させていただいておりますが、このように例外的に消費電力が上昇する場合が考えられますので、これらを注意した上でご提案させていただいております。

また、今回の例のように導入当初は省エネ効果も確認できたのですが、経年劣化に伴い省エネ効果は永続的ではありません。よって、どんな高性能で、省エネ性に優れた機器でもやはり適正なメンテナンスも省エネにつながることが分かります。

最後に1つ皆様に問題です。

ヒント:よくコマーシャルでありますが車の場合街中の走行(発信・停車を繰り返す)と高速道路(一定速度での運転)での走行ではどちらが燃費が良いと言われていますか??

答えは来月のメルマガにて説明させていただきます。

それまでは待てないという方は来る27日(明後日ですが)、弊社スマートファクトリーショールームにてポンプを題材にしたセミナーの開催を予定しています。

この時、会場で実機を用いて特別展示を開催します。

またセミナーでは今回の問題を取り上げますので、お時間がある方は是非弊社ショールームまで足をお運びください。

それでは、また次回をお楽しみに!

HIC豊安工業株式会社のブログです。

投稿者

技術営業G 永井

- サイト内検索

- カレンダー

- カテゴリ

- 月別の日記一覧

-

- 2019年06月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年10月 (1)

- 2018年08月 (2)

- 2018年06月 (2)

- 2018年04月 (2)

- 2018年02月 (2)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (2)

- 2017年08月 (3)

- 2017年06月 (3)

- 2017年04月 (1)

- 2017年02月 (2)

- 2016年12月 (2)

- 2016年09月 (2)

- 2016年08月 (2)

- 2016年06月 (2)

- 2016年04月 (2)

- 2016年02月 (2)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (3)

- 2015年08月 (2)

- 2015年06月 (2)

- 2015年05月 (3)

- 2015年04月 (3)

- 2015年03月 (2)

- 2015年02月 (2)

- 2015年01月 (2)

- 2014年12月 (2)

- 2014年10月 (2)

- 2014年08月 (3)

- 2014年07月 (3)

- 2014年06月 (4)

- 2014年05月 (3)

- 2014年04月 (2)

- 2014年03月 (4)

- 2014年01月 (2)

- 2013年12月 (2)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (3)

- 2013年09月 (3)

- 2013年08月 (4)

- 2013年07月 (3)

- 2013年06月 (3)

- 2013年05月 (3)

- 2013年04月 (3)

- 2013年03月 (4)

- 2013年02月 (3)

- 2013年01月 (3)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (4)

- 2012年09月 (3)

- 2012年08月 (5)

- 2012年07月 (3)

- 2012年06月 (3)

- 2012年05月 (3)

- 2012年04月 (3)

- タグ一覧